民泊を始める上で必ず調べておく必要がある「用途地域」。

言葉は聞いたことがあっても、詳しく理解していない方も多いでしょう。

この記事では、民泊運営ができる用途地域を種類別に詳しく解説します。

池袋で民泊運営しながら民泊代行サービスも展開

2018年に鎌倉で民泊運営を開始。その後、民泊運営代行も運営する傍ら、池袋(東京都)でも自社の民泊を運用中。

客単価と稼働率を上げることが得意。民泊運営のリアルな情報を発信している。

用途地域とは

用途地域とは、都市計画法で定められている土地の使い方と建物の建て方のルールのことです。その土地をどのような目的で開発したり、建物を建てたりしていくのかをエリアごとに決められています。

民泊運営する際には、特定の用途地域のエリア内でしか運営できないことが多く、運営予定の物件で本当に運営できるか確認しておくことが重要です。

民泊の用途地域とは

都市計画法で定められている用途地域は、13種類です。以下の13種類の用途地域の中でも、太文字で示している工業専用地域以外では、民泊の運営が許可されています。

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 田園住居地域

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域(民泊禁止)

参照:国土交通省

このように理論上は、12種類の用途地域で民泊の営業が許可されているので基本的にどこでも民泊運営ができるように見えます。しかし運営方法によっては、許可される用途地域の範囲が限られる場合があります。

そのため、自分がどの形で運営しようしているのかを確認しなければなりません。

民泊の用途地域で考えるべき運営方法は3種類

先ほどは、13種類の用途地域がある中で、工業専用地域以外では民泊運営が可能だと解説しました。しかし運営方法によって、民泊の営業ができる用途地域が異なります。

そこで以下の種類別に、民泊運営が許可されている用途地域を解説します。

- 旅館業法の場合

- 民泊新法の場合

- 特区民泊の場合

民泊の始め方は上記の3つありますが、それぞれ始め方が異なるため、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

1. 旅館業法の場合

旅館業法に規定する「簡易宿所型民泊」で、民泊運営する場合、以下のの用途地域のみで運営が許可されています。

- 3,000㎡以下の第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

旅館業法は法律上、建物の用途を「ホテル」「旅館」に変更する必要があるため、どうしても運営できる場所が限られてしまいます。また建物の用途変更も必要になるため、一般的に行政書士に依頼することが多いです。

このように手続きが煩雑な一方で、民泊新法とは異なり365日営業できるため、売上も上げやすいのが特徴です。

現在民泊運営のために検討し、どの用途地域に該当するかはこちらのページから検索することができるので、試してみてください。

2. 民泊新法の場合

民泊新法で民泊運営が認められている用途地域は、以下のとおりです。

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 田園住居地域

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

民泊新法は、既存の住宅を宿泊施設として提供するというコンセプトのサービスのため、工業専用地域以外であれば、民泊運営が可能です。

民泊新法に規定されている「住宅宿泊事業」の場合、建物の用途が住宅等であることが条件となっています。住宅の対象になる物件は以下のとおりです。

- 住宅

- 共同住宅

- 寄宿舎

- 長屋

工業専用地域以外であればどこでも民泊運営が可能となっていることが、住宅宿泊事業で民泊を行う大きなメリットといえます。しかし自治体によっては、期間や区域で民泊の運営が許可されていないなど、民泊条例を定められている場合があるため、注意が必要です。

現在あなたが考えている地域がどの用途地域に区分されるかについてはこちらのページから検索することができるので、試してみてください。

3.特区民泊の場合

特区民泊は国が指定した、国家戦略特区の中で、民泊をしても良いと認めた自治体の地域のみで認められている民泊のスタイルです。

国家戦略特区の中で、特区民泊を認めている地域は以下のとおりです。

- 東京都大田区

- 大阪府

- 大阪市

- 福岡県北九州市

- 新潟県新潟市

- 千葉県千葉市

東京都では大田区しか認められていませんが、観光地として人気のある大阪は特区民泊に力を入れている地域が多いです。

特区民泊は原則として旅館業法と同じスタイルで年間365日の運営ができるようになっています。

特区民泊を行いたい場合は、上記の自治体のエリア内で物件を探すようにしましょう。

民泊OKの用途地域でも条例に注意

ここまで民泊を運営できる用途地域についてお伝えしてきました。しかし、民泊が許可されている用途地域でも条例により、一部の時間帯や区域で民泊運営ができないこともあります。

例えば、東京都渋谷区の場合、住居専用地域及び文京地区において、以下の期間は民泊運営を禁止しています。

- 4月6日から7月20日

- 8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日

- 10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日

- 1月7日から3月25日

このようなルールを定めているのは、生活環境への悪影響の防止や子どもが安心安全に生活できる環境の確保のためです。また学校や保育所の敷地の周囲100メートル以内の区域の民泊運営を禁止している自治体もあります。

各自治体で民泊条例が異なるので、民泊の申請を行う前に必ず確認しておきましょう。条例についてはこちらから一覧を確認できます。

民泊NGの地域でも「特別用途地区」制度がある場合も

旅館業が認められていない地域でも、一部の「特別用途地区」では認められる場合があります。

「特別用途地区」とは、市区町村の都市計画におけるルールを強化したり緩和したりできる制度です。

つまり、基本的に民泊が認められていない地域でも、条例で民泊運営ができるルールになっている地区が存在することがあるということです。

民泊できる地域かどうかは、以下の方法で調べてみましょう。

民泊物件の用途地域の調べ方2選!

ここまで、民泊運営スタイル別に民泊の用途地域や注意点を解説しました。しかし用途地域についてはわかったけど「民泊運営ができる用途地域をどうやって調べればいいのかわからない」という方もいるはずです。

そこでここでは、民泊物件の用途地域の調べ方を2通りお伝えします。

- 行政に確認する

- 用途地域マップや自治体マップを活用する

1.行政に確認する

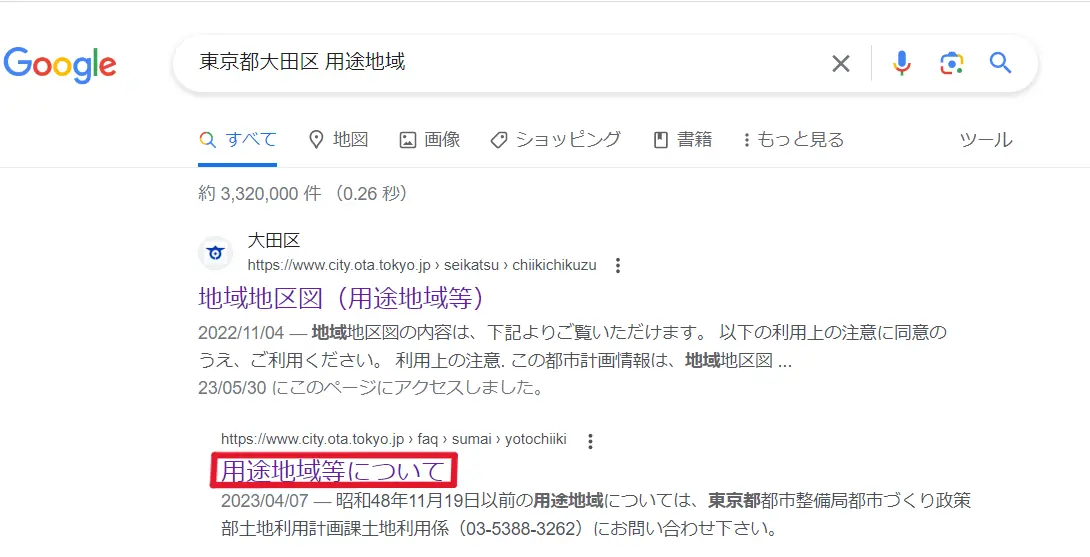

用途地域について民泊が運営できるかどうかは、行政に確認するのが一番手っ取り早い最も簡単な方法です。「民泊の物件がある市町村名+ 用途地域」で検索すると、行政のページが表示されます。

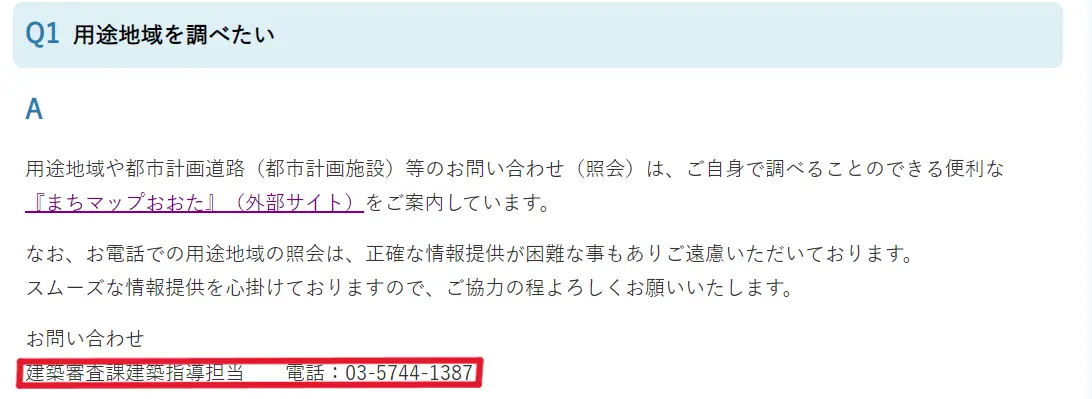

試しに「東京都大田区 用途地域」で調べてみると、「建築審査課建築指導担当」が担当部署になっていました。

担当部署がわかったら、お問い合わせフォームより連絡を取り、担当者に住所や地番を伝えて、民泊ができる用途地域に物件があるかどうかを特定してもらいましょう。

目星をつけている物件が民泊運営ができるかどうか不安なら、一度行政に確認してみてください。

2.用途地域マップや自治体マップを活用する

行政に確認するのが面倒な場合、用途地域マップや自治体マップを活用すれば、民泊が運営できる用途地域かどうかを確認できます。

用途地域マップは、全国の用途地域について調べることができるため、県外での民泊運営を考えている方でも、簡単に検索可能です。

自治体マップは、基本的に調べたい土地の市町村や都道府県のホームページで公開されています。用途地域はこちらから簡単に検索できるので、活用してみてください。

民泊の用途地域や条例などがわかりにくい場合の対処法

ここまで、民泊の用途地域と調べ方について解説しましたが、種類別に用途地域が変わったり、各自治体で条例が定められていたりなど、難しい話が多かったと思います。

そこでここでは、用途地域や条例などがわかりにくい場合の対処法についてお伝えします。

- 行政の担当者に相談する

- 行政書士に依頼する

1.行政の担当者に相談する

用途地域や条例がわかりにくい場合は、行政の担当者に相談するのも1つの手です。用途地域や条例などについて、その場で調べて教えてくれます。

しかしあくまで土地や自治体に関する情報を教えてくれるだけで、民泊の専門家ではありません。民泊に関して相談しても、求めていた回答が返ってこない可能性があります。

また民泊運営の種類によって、営業日数や最低宿泊日数の規制に関する法律についても考えなければなりません。

用途地域や条例を教えてもらうだけなら、行政で問題ありませんが、民泊のことを相談する相手としては不十分です。

2.行政書士に依頼する

反対に、用途地域や各自治体の条例、民泊運営や届出全般に関する相談の場合、回答に時間がかかる行政よりも行政書士に相談する方がスムーズに解決することがほとんどです。

行政の担当者も民泊専門家ではないため、間違った情報を提供されることも多く、弊社のお客さまでも苦戦されている方が散見されます。もちろん、「用途地域と条例だけ分かれば十分だ」という方は、行政の担当者への相談だけで十分です。

面倒な民泊の初期設定を全て代行&自動化!

・AirbnbやBooking.comへの掲載が面倒 / よく分からない

・設定を間違えると大損すると聞いた

・清掃会社に都度清掃依頼をするのが手間

累計580件の民泊を管理してきた弊社が、AirbnbやBooking.comへの予約サイト掲載や、清掃会社への自動清掃手配などの自動化など、民泊運営における初期設定を全て代行します。

ゲストから質問が来ない運営が楽になる究極の民泊自動化を実現している弊社が、あなたの民泊物件も自動化させます。