「民泊を始めようと思っているけど消防設備は何を準備すればいいの?」

「消防設備を設置するのにいくらかかるんだろう」

「消防署に申請してから許可までどのくらいかかる?」

民泊を始める際には、物件に応じた適正な消防設備を設置する必要があります。しかし、実際にどのような消防設備を準備したらいいか分からない人がほとんどではないでしょうか。

今回は、物件のタイプごとに必要な消防設備や消防署への申請方法、許可までの流れなどを紹介していきます。

池袋で民泊運営しながら民泊代行サービスも展開

2018年に鎌倉で民泊運営を開始。その後、民泊運営代行も運営する傍ら、池袋(東京都)でも自社の民泊を運用中。

客単価と稼働率を上げることが得意。民泊運営のリアルな情報を発信している。

【費用も紹介】民泊に必要な消防設備とは?

民泊を始めるには、ゲストの安全を確保するために消防設備を設置する必要がありますが、物件によって揃える設備は異なります。

- 一戸建て住宅で家主不在型

- 集合住宅で家主不在型

- 家主居住型

以上のような、物件の違いに応じた揃えるべき消防設備を解説していきます。

一戸建て住宅で家主不在型の場合

一戸建て住宅で家主不在型の場合、旅館やホテルなどの施設と同じ扱いになり同等の消防設備が必要になります。

自動火災報知設備の設置

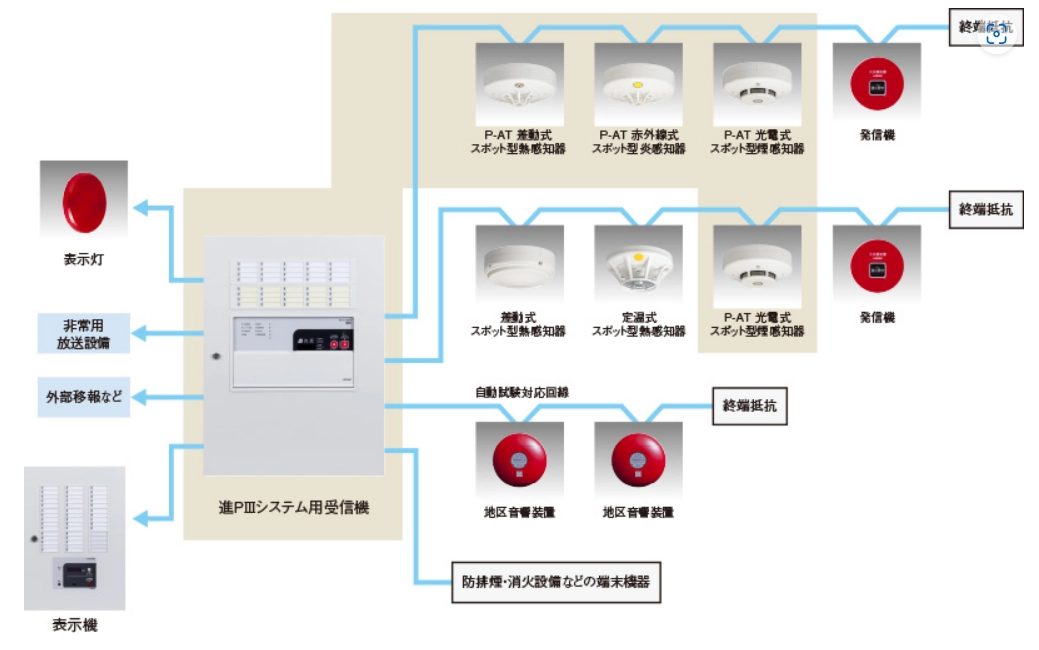

「自動火災報知設備」とは、それぞれの場所に設置してある感知器が熱や煙を感知すると、受信機に信号を送って知らせるものです。受信機・発信機・中継機・表示灯・地区音響設備・感知器から構成されます。建物の延べ面積が300㎡以上だと自動火災報知設備の設置が必要になります。

自動火災報知設備は消防整備士の資格を保有している人しか工事ができません。そのため、設備本体の費用だけでなく、配線工事費も必要になり100万円ほどかかります。

引用:能美防災株式会社

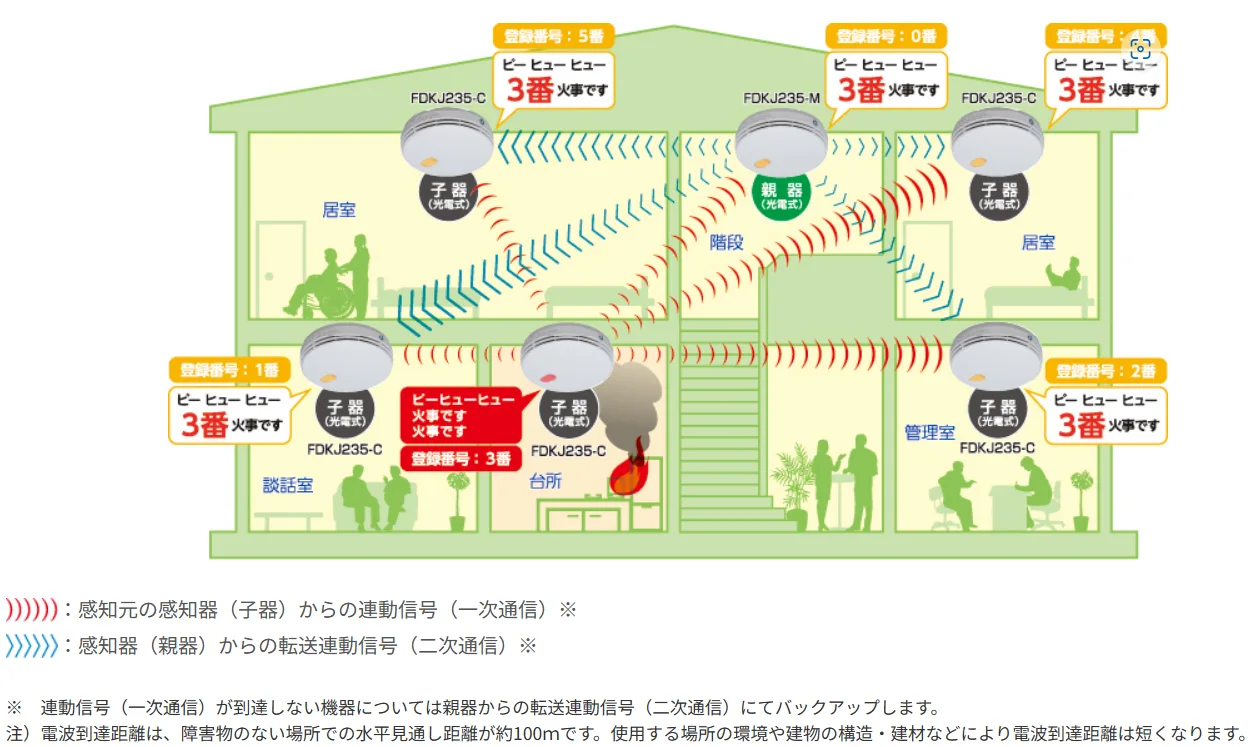

建物の延べ面積が300㎡未満で、2階建て以下の一戸建て住宅なら「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置で済みます。このタイプの設備なら1個1万5,000円程度で購入でき、無線式の物であれば配線工事は必要ありません。消防整備士の資格を保有していなくても設置でき、事前の届出も不要です。

引用:能美防災株式会社

誘導灯・非常用照明の設置

「誘導灯」は、火事や地震で停電になったとき、ゲストが安全に避難できるように設置します。日本語が読めない外国人にも分かるように、目で見てわかるような図になっているものを玄関などの出入口に設置します。

引用:三菱電機

階段やスロープがある場合には、このような「階段通路誘導灯」も必要です。

引用:三菱電機

これ以外にも、停電時に自動で点灯する「非常用照明」の設置が義務付けられています。

引用:Panasonic

これはPanasonicの商品ですが、電気工事士の資格がない人でも取り付けられるように、コンセントから電源を取れるようになっています。

これまで説明してきた照明器具の設置工事は、電気工事士の資格を保有している人でないとできません。誘導灯や階段通路誘導灯はインターネットでも購入できますが、工事は電気屋などに依頼することになるため、誘導灯費用と工事費で5万円程度が必要になります。

ただし、家主不在型物件や床面積50㎡を超える物件でも、スムーズに避難できると認められれば、誘導灯の設置が免除されることがあります。管轄の消防署の事前相談時に、適合する物件なのか確認しましょう。

防炎物品の使用

民泊で使用するカーテンやじゅうたんなどは防炎物品とすることが必要です。消防検査の際、防炎タグが付いているか必ずチェックされます。

例えば、インテリアにこだわって「のれん」をつけた場合、これも防災物品でなければ使用できません。また、階段部分に滑り止めとしてカーペットを貼った場合も、防炎物品にする必要があります。

このように、布製品は火事になった場合火が燃え移りやすいため、防炎物品にしなければならないのです。

消火器の設置

消火器の設置が必要なのは以下の物件です。

- 建物延べ面積150㎡以上

- 地階(いわゆる地下室)

- 無窓階(避難や消火活動に必要な窓の開口部がその階の床面積の1/30になる階)

- 3階以上の階で床面積が50㎡以上

消火器は業務用と家庭用がありますが、業務用を購入しましょう。ホームセンターやインターネットで販売されており、3,000円台から購入できます。使用期限はおおむね10年とされているため、使用していなくても将来的に買い替えが必要となります。

集合住宅で家主不在型の場合

集合住宅で家主不在型の場合、建物全体の何割を民泊として利用しているかによって必要な消防設備が変わります。

自動火災報知設備の設置

民泊物件には自動火災報知設備を設置する必要がありますが、以下の条件にあてはまれば「特定小規模施設用自動火災報知設備」に代えることができます。

- 建物の延べ面積300㎡未満(原則2階建て以下)

- 建物の延べ面積300㎡以上500㎡未満で、民泊部分の面積が建物全体の面積10%以下の場合や10%を超えた場合でも300㎡未満(原則2階建て以下)

参考:総務省消防庁予防課設備係 民泊の消防法令上の取り扱い等について

延べ面積の300㎡とは、1Rが6部屋程度のアパートになります。500㎡であれば、1Rが10部屋程度です。

ちなみに、無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備を設置しても、建物の建材や大きさによって無線が届かない場合、有線の自動火災報知設備に変更する必要があります。

誘導灯の設置

一戸建て住宅と同様、ゲストが速やかに屋外まで避難できるように誘導灯の設置が必要です。避難口誘導灯は民泊物件の出入り口に、階段通路誘導灯は共有部分の階段やスロープに設置します。また、一戸建て住宅にはない「通路誘導灯」は共有部分の廊下や階段、通路に設置します。

引用:Panasonic

ただし、物件によっては誘導灯が免除になる場合があります。

- 民泊物件の面積が100㎡以下

- 民泊物件の廊下に非常用照明装置か、各宿泊室に携帯用照明器具がある

- 宿泊室からすぐに外や玄関に通じる廊下に出られる

例えば、寝室からリビングまで通り廊下や玄関に出られる場合は、設置の必要はありません。しかし、寝室からドアを開けてリビングに行き、またドアを開けキッチンを通り廊下や玄関に出られる場合は設置が必要です。

防炎物品の使用

一戸建て住宅の物件と同様、カーテンやじゅうたんを使用する場合は、防炎性能にある商品を利用しましょう。

スプリンクラーの設置

マンションなど11階以上のフロアで民泊を行う場合、または、延べ面積が6,000㎡以上の物件の場合はスプリンクラーの設置が必要です。

スプリンクラーを設置するには、消火水槽の設置や天井の配管工事などが必要になり、物件によっては何千万円もかかるケースがあります。そのため、すでにスプリンクラーが設置されている物件でなければ、10階以下の物件を選択しましょう。

このように家主不在型の場合は消防設備を設置するだけで費用や時間がかかってきます。一方、家主居住型の場合小規模な物件であれば、簡単な消防設備を設置するだけで営業が開始できます。

家主居住型の場合

ゲストが就寝する宿泊室が50㎡を超えると、旅館やホテルと同じ扱いになりさまざまな消防設備が必要ですが、50㎡以下なら一般住宅と同じ扱いになります。その場合は、各居室・台所・階段などに「住宅用火災警報器」を設置するだけで済みます。

電池式の場合は電気工事も不要のため、自分で取りつけられます。住宅用火災警報器は安いもので一つ2,000円程度で販売しています。消防署より設置の指導を受けた場合でも後から簡単に取り付けできるため、それほど負担にはなりません。

しかし、納戸やウォークインクローゼットなど広めのスペースは一部屋とカウントされることがあるため、消防署に図面を提出して確認してもらいましょう。

【図解付き】民泊の消防設備の具体例2選

これまで消防設備について説明してきましたが、ここからはイラストを使用して一般的な事例を分かりやすく解説していきます。

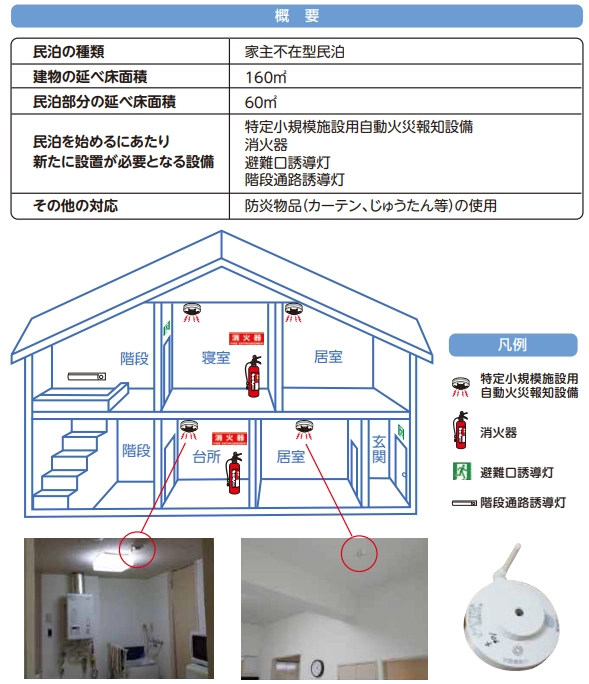

一戸建て住宅で家主不在型の民泊を行う場合

引用:総務省消防庁・住宅宿泊協会(JAVR) 民泊を始めるにあたって

建物の延べ床面積が300㎡未満の場合、簡易式の「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置します。消火器は寝室と台所に置きます。避難口誘導灯は玄関と寝室に必要となり、階段の上部には階段通路誘導灯を設置しましょう。

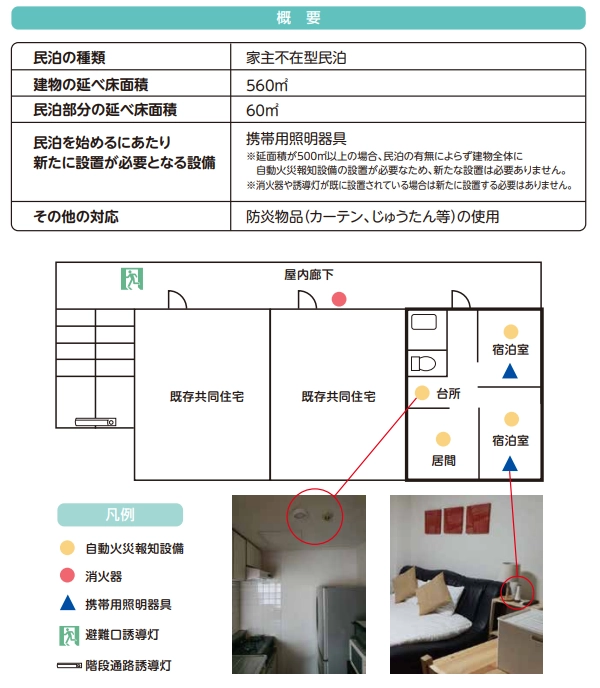

集合住宅で家主不在型の民泊を行う場合

引用:総務省消防庁・住宅宿泊協会(JAVR) 民泊を始めるにあたって

建物の延べ床面積が500㎡以上になると自動火災報知設備が必要ですが、この場合すでに設置済みのためそのまま利用します。また、消火器や誘導灯もすでに設置されており、新たに購入する必要はありません。しかし、携帯用照明器具がないため、購入して宿泊室に置いておきましょう。

民泊の消防設備を設置するときに気をつけることとは?

民泊に必要な消防設備を設置するときには、自分でできることと専門業者に依頼することがあります。また、工事する前に消防署に書類を揃えて相談に行くなど時間もかかるため、なるべく無駄のないように計画を立てて進行していく必要があります。

電気工事が必要な場合、業者に依頼する

避難口誘導灯・階段通路誘導灯は電気工事が必要となり、電気工事士の資格を保有している業者に依頼する必要があります。

また、自動火災報知機設備の工事は壁や床の内部の配線工事が必要であり、消防整備士甲種4類を保有している専門業者へ依頼しなければなりません。すぐに工事してくれるとは限らないため計画を立てて進めていきましょう。

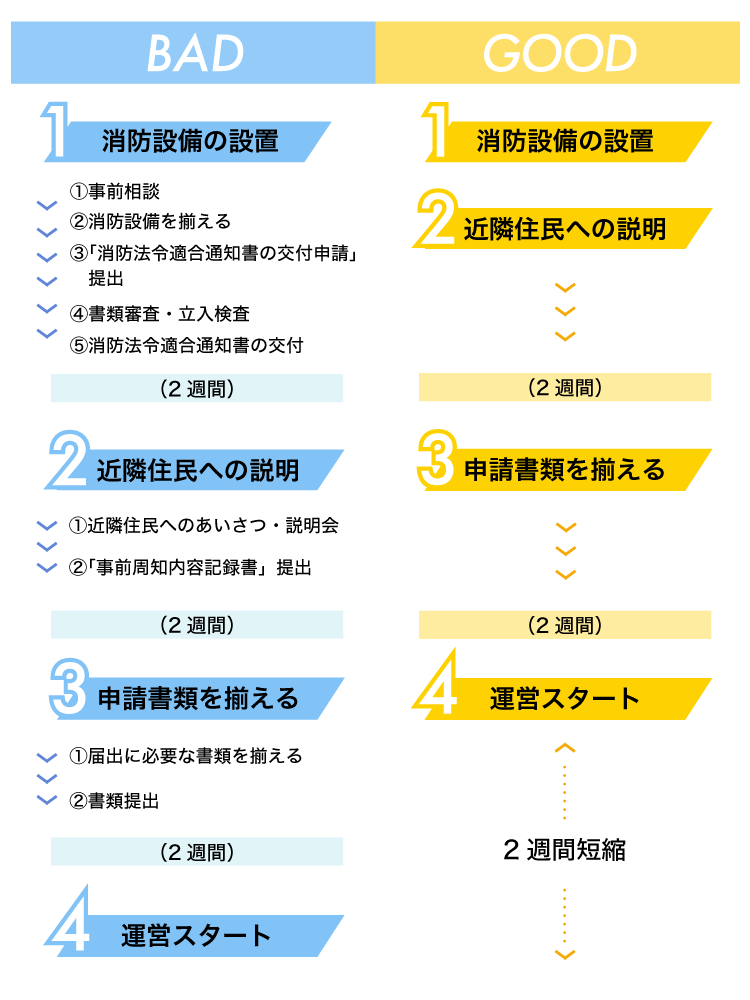

消防設備の設置と同時に民泊届出書類の準備も始める

なるべく早く民泊の許可が下りるように、消防設備の準備と同時に民泊の届出書類を集めておきましょう。消防設備の設置や近隣住民への説明、民泊の届出書類を集めることを一つひとつやっていくと日数がかかりすぎるので、同時並行で進めることをおすすめします。

>>【テンプレ付き】 民泊の申請を確実に最短・無料で行う方法とは?

民泊の消防設備を設置する理想的なスケジュール例

この図解のように1~3を同時進行することで日数の短縮ができます。許可が遅れるとその分収益が発生しないため、初期投資の回収も遅れてしまいます。そのため、消防設備の準備をしつつ、それぞれの記事を参考にして申請の準備を進めていきましょう。

また、民泊を行う際には消防設備の整備だけでなく、本人確認が必須です。

本人確認の方法が知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

民泊を行う際の本人確認方法を知る

現役民泊ホストが運営代行!?

・正直、民泊関連の雑務をもうやりたくない

・民泊のプロに運営を手伝ってほしい

・代行会社に利益の大半を持っていかれるのは嫌

あなたのニーズに合わせたサービスを実現したくて、オーダーメイド型の民泊代行を始めました。

民泊が大好きな現役ホストがしっかりサポートします。

月20〜30万円の費用が発生する代行業者が多いなか、月19,800円〜の定額制なので、請求額が大きくならなくて安心。

「面倒な雑務を引き受けてくれる人がいたらいいな」と思っている方は、ぜひ弊社のサービスをチェックしてみてください。