「民泊を始めたいけど申請の仕方がわからない」

「自分で届出できるのかな」

「民泊申請代行をお願いしたら費用はどれくらいかかる?」

民泊運営において、民泊の届出民泊の届出を行い、許可番号を取得しなければ、民泊運営ができません。しかし、申請要件を見てみるとかなりの量の申請書類があるため、行政書士に依頼しないと行けないのかなと思ってしまうのも無理もありません。

しかし、1つ1つの書類はそこまで難しいものでもないので、きちんと理解すればご自身で無料で申請することも可能です。

そこで今回は、実際に一人で民泊申請を行ったことのある私が、初めての方でもできるように分かりやすく、民泊申請・届出の方法を解説していきます。申請書類のテンプレートもあるので、ダウンロードして使ってみてください。

池袋で民泊運営しながら民泊代行サービスも展開

2018年に鎌倉で民泊運営を開始。その後、民泊運営代行も運営する傍ら、池袋(東京都)でも自社の民泊を運用中。

客単価と稼働率を上げることが得意。民泊運営のリアルな情報を発信している。

民泊許可を得るためにかかる費用

民泊許可を取るにあたってかかる費用は以下のとおりです。

- 申請手続き費用

- 設備・備品費用

- 消防設備・工事費用

それぞれ説明します。

申請手続き費用

民泊許可を取るにあたって、申請手続きの費用がかかります。

申請手続きには住宅の図面が必要なので、作成する場合は図面だけで3万円程度の出費になります。

申請手続きを代行してもらう場合はだいたい20〜40万円かかります。

設備・備品費用

ゲストに満足してもらえるような設備や備品を揃える費用も必要です。

満足度を上げるために設備を充実させようと考えると、どんどん出費が嵩みます。

ターゲットを絞った上で、本当に必要なものだけを購入しましょう。

どんなものを揃えていいか分からない方は「民泊に必要なアメニティはこれだけ揃えれば大丈夫!」という記事を参考にしてみてください。

消防設備・工事費用

消防設備を整えるための費用もあります。

| 消防設備 | 費用目安 |

| 消化器 | 4,000円 |

| 自動火災報知器 | 50万円(工事費用含む) |

| 誘導灯 | 5万円 |

以上の費用がかかることを知っておきましょう。

民泊申請代行費用は?

民泊申請代行費用の相場は40万円程度です。

自分で申請する手間を省くかわりに高めの代行費用がかかります。

自分で申請したくないが少しでも費用を抑えたい方は弊社にお任せください。

民泊運営の届出を100件以上担当している弊社の提携行政書士なら、20万円台で代行してくれます。

民泊新法による申請の要件

「民泊新法」は、2018年6月施行の「住宅宿泊事業法」の一般的な呼び方です。アパートやマンションなどの集合住宅や一軒家など、普通は人が住む家(住居)として使うものを民泊として、有料でホテルのように合法的に貸し出せるようにした法律です。

1年で180日しか営業できませんが、旅館業法や特区民泊と比べて圧倒的に手間が少なく手続きも簡単に済みます。そして、現地調査もないので、基本的に要件が揃っていれば許可されることが魅力です。

民泊が許可される条件(要件)としては、民泊としての設備が揃っているか?という設備要件と、本当に人が住めるような物件か?という居住要件に分かれています。

設備要件

設備要件は基本的に、人が住むために必要な設備が揃っていれば問題ありません。より具体的にいうと、部屋の中にキッチンや浴室、トイレ、洗面所が必須で必要となります。そして、万が一火災が起きても問題ないように、消防設備も必要となってきます。

- 家主居住型:部屋の広さによるが消防設備は不要

- 家主不在型:消火器・自動火災報知設備・非常用照明・誘導灯が必要

ひとつ注意しなければならないのが、マンションなどの建物で11階以上、延べ床面積6,000㎡以上だとスプリンクラーやその他大型消防設備の設置義務があることです。

設置費用がかなり高額になるため、すでに設置されている建物でなければ避けた方がよいでしょう。一部、設備の免除要件もあるため、まずは管轄の消防署に事前相談に行くことをおすすめします。

居住要件

居住要件とは「その物件で人が生活できる環境が整っているのか」という要件です。

下記のいずれかに該当する必要があります。

- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋

(今すでに家として使っている場合) - 入居者の募集が行われている家屋

(賃貸物件として募集がかけられている物件) - 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

(家の所有者本人が住んでいる場合)

賃貸の場合、大家さんが民泊の許可を出しているか、また、マンションの場合は管理規約に民泊が禁止されていないかの確認が必要です。賃貸を民泊用に借りる場合は、契約前にその物件で民泊許可が下りるかどうかを管轄の保健所に相談に行くことをおすすめします。

では、民泊の申請に必要な書類とは何か、具体的に必要書類について解説していきます。

民泊の申請・届出に必要な書類一覧

民泊新法による民泊の申請・届出に必要な書類は以下の通りになります。

- 住宅宿泊事業届出書

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

- 住宅の登記事項証明書

- 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

- 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

- 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

- 賃借人及び転貸人が、転貸を承諾したことを証する書類

- 区分所有の建物の場合、規約の写し

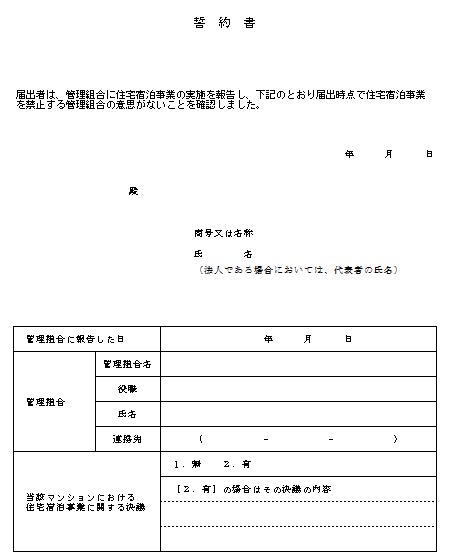

- 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

- 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

このようにさまざまな種類の書類があり戸惑うかもしれませんが、テンプレをご用意しましたので、一括ダウンロードして使ってみてください。

(※各地域の保健所で判断軸が異なるため、このテンプレートが使えない場合もございます。必ず事前に保健所に書式について確認を取るようにしてください。)

1.住宅宿泊事業届出書

「住宅宿泊事業届出書」は申請で最も重要な申込書のような役割です。各自治体の保健所やホームページから入手できる書類になり、「民泊制度運営システム」で電子申請もできます。

主に記入するのは以下の情報です。

- 氏名・住所・電話番号

- 住宅に関する事項

- 営業所や事務所を設ける場合は、名称や所在地、電話番号

- 住宅宿泊管理業者に管理を委託する場合は、商号や登録番号

- その他事項(貸借人や転借人に該当するか、管理組合の規約で禁止されてないかなど)

これは、民泊制度運営システムの事業届出入力のフォームに沿って入力していくだけのため、それほど難しくないでしょう。反対に、書類に手書きで記入するのは大変なのであまりおすすめしません。

2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」は、現在破産していないことの身分証明となるものです。

証明書の交付は、本籍地の市区町村役場でしか取得できません。本籍地が遠方の場合、マイナンバーカードがあれば、オンラインでも申請が可能です。

また、一部の地域ではオンライン申請ができない場合もあるので、そのような場合は各自治体に申請すると、郵送で送付してくれます。実際の身分証明書はこのようなもので、住民票や戸籍謄本とは異なるため注意しましょう。

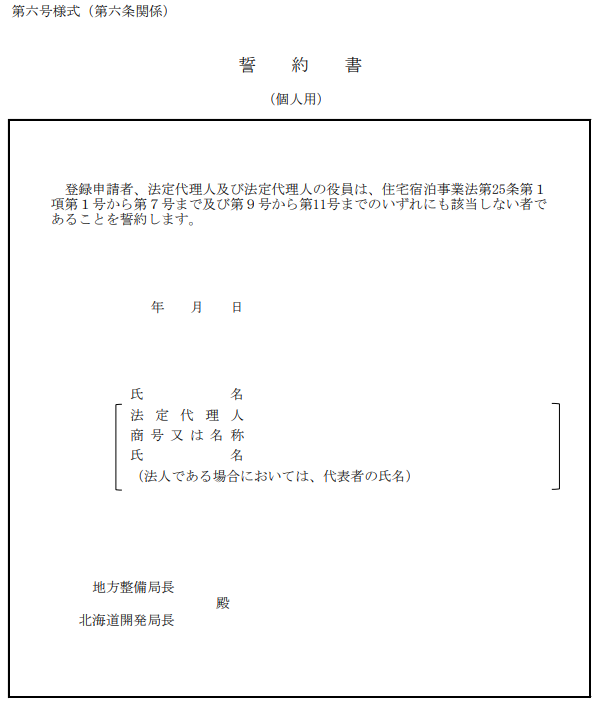

3.欠格事由に該当しないこと等を誓約する書面

「欠格事由に該当しないこと等を誓約する書面」とは、下記のような欠格事由に該当せず、健全に事業を行うことの誓約書です。

- 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者

- 禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者

- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5のいずれかに該当するもの

- 暴力団員等がその事業活動を支配する者

実際はこのような書式になります。一般的な生活をしている場合は特に該当することはないはずなので、署名をしておけば問題ありません。

無料DL:誓約書

4.住宅の登記事項証明書

「住宅の登記事項証明書」とは、住宅の「所在地・不動産番号・種類・構造・床面積・登記日・所有する権利者の履歴」などが記載されている書類です。一部の自治体では、この建物の種類が「居宅」になっていないと民泊の許可が下りないところがあります。

また、住宅として説明を受けているのに、実際の記載が事務所や車庫などになっていた場合、建物の所有者に登記簿の変更を依頼する必要が出てきます。登記の種類によって固定資産税額が変わることで変更を渋る大家さんもいるため、早めの確認が必要です。

なお、住宅の登記事項証明書は法務局で「不動産登記簿謄本」という名前で600円で誰でも取得できます。

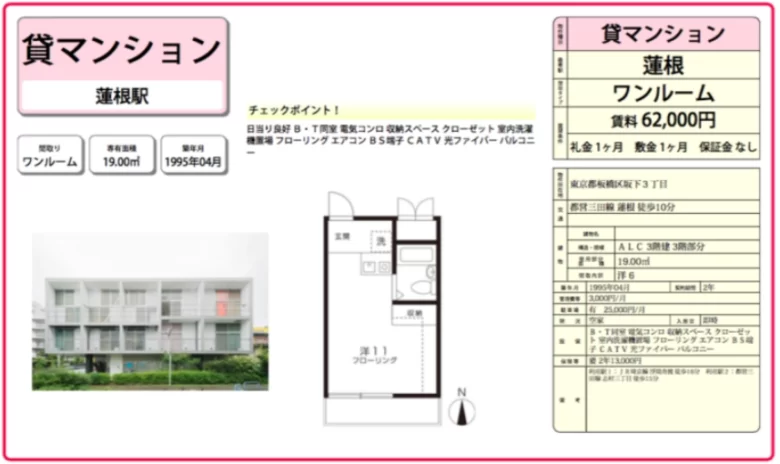

5.住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

民泊を始めようとする物件が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、不動産屋さんが出している入居者募集のチラシや賃貸サイトのコピーなどの提出が必要です。そもそも入居者の募集が行われている物件とは、一般的に賃貸として貸し出されている物件全てのことを指します。

そのため、賃貸物件で民泊を始める、もしくは賃貸のオーナーさんで賃貸物件を民泊に転用する場合のどちらの場合も必要となる書類です。

必要書類としては、不動産会社が店舗などに貼っている家賃や写真が掲載された不動産情報の広告1枚で問題ありません。

引用:暮らしっく不動産

6.「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」とは、1年のうちに数回利用する別荘やセカンドハウスのことをいいます。この要件に当てはまらない場合は、書類を準備する必要はありません。

別荘やセカンドハウスを民泊として利用する場合、物件の周辺で日用品を購入した際のレシート、高速道路の領収書の写しなど「別荘として利用していること」が分かるが書類の提出が必要です。

7.住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

民泊として貸し出す部屋の図面に、下記の内容を手書きで書いたものを提出すれば問題ありません。

- 台所,浴室,便所及び洗面設備の位置

- 住宅の間取り及び出入口

- 各階の別

- 居室,宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積

- 非常用照明器具の位置,その他安全のための措置の内容等

住宅の図面は、民泊制度運営システムからファイルをアップロードすれば申請できます。

しかし、情報を間違えたり足りなかったりすることが多く、修正が最も多い箇所でもあるため、印刷した図面を直接保健所に持参し、指示を受けた方がより早く民泊の申請が完了します。

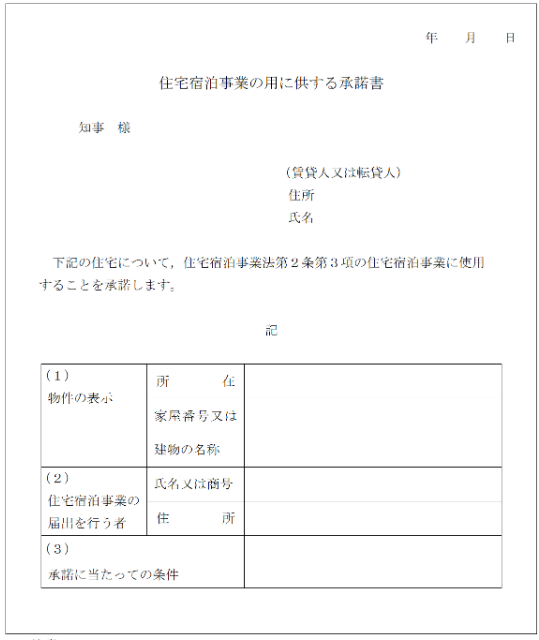

8.賃借人や転借人の場合、大家さんが転貸を承諾したことを証する書類

物件が、賃貸や転借(またがり)の場合、大家さんから民泊運営の許可を得ることが必要です。賃貸契約書に「住居の用途:民泊」と記載してもらうか、転貸承諾書に記入してもらいましょう。

不動産屋さんからは、民泊の営業は大丈夫と言われていても、大家さんの気持ちが途中で変わってしまうこともあります。そのため、不動屋さんに問い合わせる段階から大家さんの意向を確認することと、書面で了承を得ておくことが重要です。

無料DL:住宅宿泊事業の用に供する承諾書

9.区分所有の建物の場合、規約の写し

「区分所有の建物」とは、マンションや共同住宅のような物件を指します。一つの建物に複数人の所有者がいる状態です物件がマンションなどの共同住宅の場合「マンションの管理規約のコピー」が必要になります。

このような物件には必ず管理規約があり、民泊運営の可否が記載されているか役所が確認する必要があるためです。万が一管理規約に「住宅宿泊事業を禁止」など民泊が含まれる内容の記載がある場合には、その物件での民泊営業は認められません。

そのため、転貸許可と同じく早めの確認が必要です。

10.規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

マンションの管理規約に民泊営業の可否についての記述がなかった場合、マンションの管理組合の意思確認として誓約書の添付が必要です。

もし誓約書がもらえなかった場合には管理規約の改正を求める必要があるため、委員会を立ち上げて改正案を作成し住民説明会を開催します。

説明会では住民の承諾を得る必要がありますが、大きな労力や時間がかかるため、管理規約に民泊が禁止されていたり管理組合から承諾が得られない物件は避けた方が無難でしょう。

無料DL:誓約書

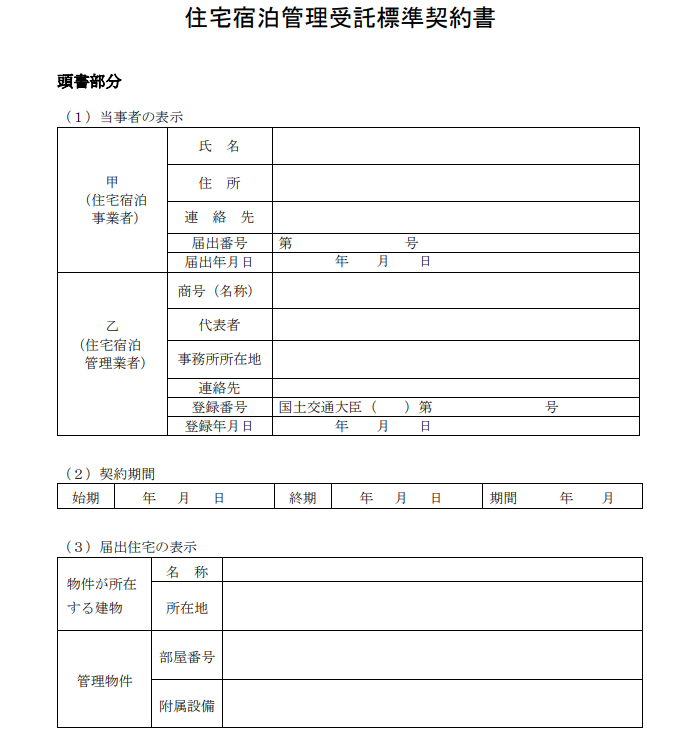

11.委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

家主不在型、または、家主居住型でも1物件の中に6部屋以上ある場合は「住宅宿泊管理業者」との契約が必須です。民泊の管理は管理業者に委託しなければならないため、この住宅宿泊管理業者との契約書の提出が必要になります。

無料DL:住宅宿泊管理受託標準契約書

住宅宿泊管理業者は民泊代行会社であれば基本的にどの会社でも持っている資格です。一般的には完全運営代行で総売上の20%や月額10万円以上、部分委託の場合でも月額5万円程度は必要となります。

しかし、民泊管理バンクのサービスを利用すれば月額19,800円〜という格安料金で住宅宿泊管理業者と最小限の契約が結べます。

住宅宿泊管理業者との契約のみの場合は、利益が出ないため一般的な代行会社では受け付けてもらえません。私の知る限りでは、民泊業界でも数社程度で、民泊管理バンクは中でもかなり安い価格帯で提供しています。

このように、住宅宿泊管理業者か民泊運営代行会社のどちらかと契約して、契約書を提出すれば問題ありません。

民泊の申請を安く行うためには

これまでご説明してきた申請を行政書士に依頼すると、通常20~30万円のコストがかかってしまいます。民泊を始めるには他にも初期費用がかかるため、なるべく安く済ませたいところです。自分で申請するとコストは安く済みますが、書類の数も多く、特に初めて申請する場合は不安も大きいでしょう。

住宅宿泊管理業者や民泊運営代行会社を決めていない場合、民泊管理バンクに相談していただければ、一般的な相場の20万円よりも安く申請代行してくれる行政書士のご紹介ができます。手間をかけず確実に民泊の申請を行いたい方は、お気軽にご相談ください。

現役民泊ホストが運営代行!?

・正直、民泊関連の雑務をもうやりたくない

・民泊のプロに運営を手伝ってほしい

・代行会社に利益の大半を持っていかれるのは嫌

あなたのニーズに合わせたサービスを実現したくて、オーダーメイド型の民泊代行を始めました。

民泊が大好きな現役ホストがしっかりサポートします。

月20〜30万円の費用が発生する代行業者が多いなか、月19,800円〜の定額制なので、請求額が大きくならなくて安心。

「面倒な雑務を引き受けてくれる人がいたらいいな」と思っている方は、ぜひ弊社のサービスをチェックしてみてください。